【余國健】說教以外的兩個選擇

2016-02-25

「成日想阿仔著多件衫,怕他冷病;想阿女不要亂發脾氣,冷靜處事;但孩子總是不合作,不服從,次次都要大動肝火,才肯聽從。」筆者在講座中常聽到家長有以上的抱怨,其實,父母都已經苦口婆心,日以繼夜地提醒,為何孩子仍屢勸不聽呢?

孩子不聽話的原因有很多,孩子的性格、親子關係、父母的管教方法、父母的語氣和態度等都是。因此,若父母想達到管教子女的良好效果,首先,父母要認識子女的脾性,因材施教。其次,要建立良好的親子關係,發揮影響力。同時,父母應檢視自己的管教方法是否過於驕縱,還是嚴苛?以致令孩子放任或為鬥氣而反叛。如果家長仍不能對症下藥,最後,父母需留意自己說話的語氣及態度,是否過於嘮叨,說教色彩太濃,令孩子反感? 家長可能會問,如不說教,孩子如何學懂?以下是說教以外的兩個選擇:

- 自身經歷

當父母喝停孩子,不要觸踫燙手的水瓶,孩子因怕父母不開心或遭責備而合作,但他總想試試,所以在父母視線以外,便可能會偷偷去觸摸,但燙過之後,便會明白道理之所在,而不用父母再提醒了。又如李太經常提醒孩子,快點起牀上學去,恐會遲到,但始終不得要領,唯獨當李太刻意放慢手腳,讓孩子嚐到趕不上校車的滋味,以後,孩子便倒過來催促媽媽趕緊上學去,李太才不致每天早上繼續白白浪費唇舌。簡而言之,讓孩子從挫折中學習,最為有效。

- 故事

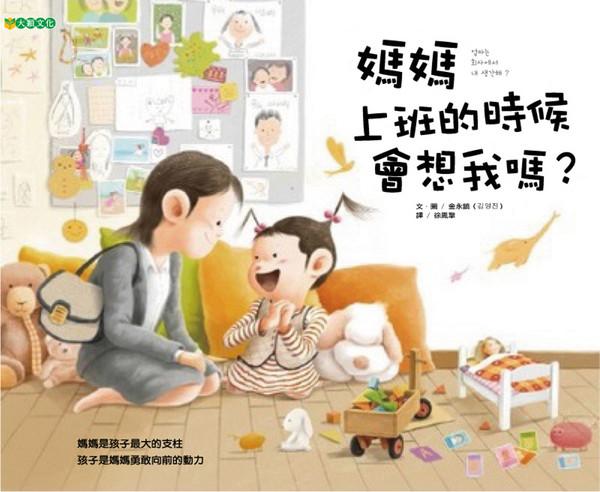

小敏上學前,與母親王太經常難捨難離,對母親有分離焦慮,王太威迫利誘,用盡千方百計,都未能解決問題。無意間,王太發現了故事書《媽媽上班的時候會想我嗎》,並與孩子共讀,卻產生了很大的變化,小敏不知不覺代入了當中的小女孩角色,因此她知道及相信,媽媽即使在工作中,也一直掛念自己,減少了對分離的抗拒。孩子在鬆弛的狀態下,訊息容易進入潛意識,成為記憶。除了故事書外,電影如:《恐龍大時代》、《玩轉腦朋友》等,都是父母用作引導孩子勇敢面對恐懼及哀愁的好媒介。

孩子透過親身體驗,媒體中的故事,勝過父母千言萬語的教導。

作者:余國健

網上圖片